[시사/교양] SNS시대에서 '나'를 잃지 않는 법

SNS 시대에서 나를 잃지 않는 법

SNS 속에는 언제나 화려하고 완벽한 모습들이 넘쳐납니다.

친구들의 멋진 여행, 성공적인 일상들을 보며 자신과 비교해 본 경험, 있으실 것 같은데요.

우리는 왜 그토록 자신을 보여주려고 하고, 남들과 끊임없이 비교할까요?

SNS 속에서 진정한 ‘나’를 잃지 않는 방법을 알아봅시다.

기획 신희재 | tlsgmlwo58@khu.ac.kr

진행 김다희 / 출연 김유린 박서현 / 구성 VOU

[영상 전문]

우리는 잠깐의 여유가 생길 때마다 자연스럽게 SNS를 열게 됩니다.

타인의 빛나는 순간들이 핸드폰 화면을 채우고, 우리는 그 속에서 남의 성공을 지켜보죠.

SNS는 우리를 서로 연결해 주었지만, 그 연결은 어느새 ‘비교’로 이어졌습니다.

여러분들도 친구의 인스타그램 스토리를 보다가, 나도 모르게 자신과 비교하며 초조해졌던 적, 있지 않으신가요?

Q. SNS에서 다른 사람의 사진을 보면 어떤 기분이 드시나요?

[김유린 / 태권도학과]

"저는 운동부다 보니까 놀러 못 다니는데, 친구들 놀러 다니는 거 보면 저도 가고 싶고 (그렇죠)"

그렇다면 실제 SNS 공간에서는 어떤 일이 벌어지고 있을까요?

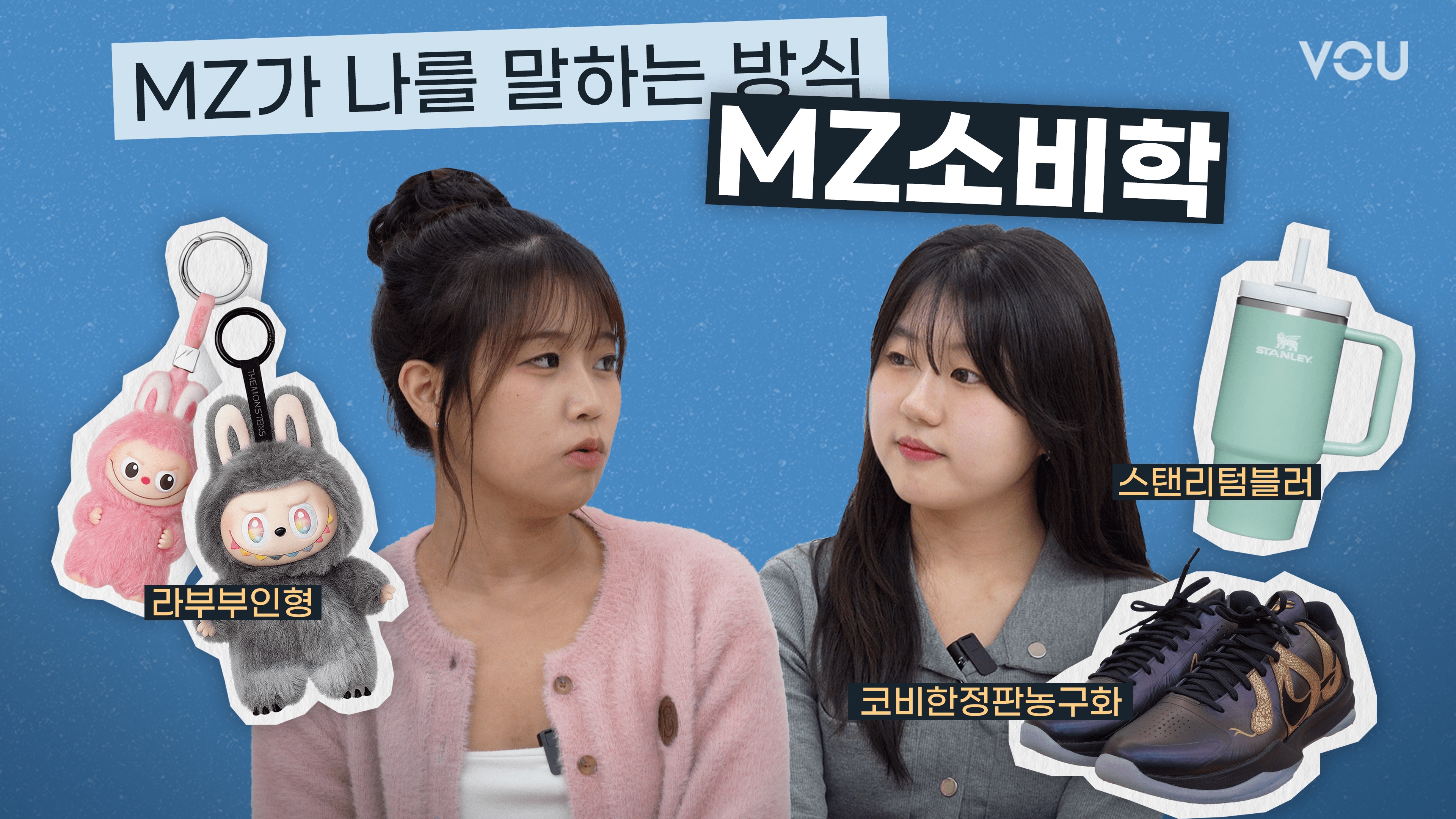

최근 SNS에서 청년층이 외제차나 명품 등을 자랑하는 ‘과시 문화’가 자주 등장합니다.

전문가들은 이런 과시가 그렇게 하지 못하는 이들에게 상대적 박탈감과 우울감을 심화시킨다고 지적합니다.

Q. SNS에서 과시하는 사람을 보면 어떤 생각을 하시나요?

[박서현 / 시각디자인학과]

"일반적으로 좀 부러운 마음이 먼저 들긴 하는 것 같아요. 남들에게 보이는 게시물을 올릴 때에는 좋은 모습을 보이고 싶기 때문에 삶의 일부분 중에서 가장 좋은 모습을 보여주는 게 아닐까 싶습니다."

이런 과시 행동은 왜 반복되는 걸까요?

청년 세대의 과시 현상은 ‘자기애’와 연결 지을 수 있습니다.

자기애, 즉 나르시시즘(Narcissism)은 자신을 사랑하거나 존중하는 감정을 말합니다.

그 표현 방식은 다양한데요.

그중에서도 외현적 자기애(overt narcissism)는 우리가 흔히 떠올리는 ‘자기애적’ 성향과 가까운 모습입니다.

자신의 능력을 과신하고, 타인에게 인정받고자 하는 욕구가 크다는 특징을 가지고 있죠.

이런 사람들은 SNS에서 자신의 화려한 모습, 돋보이는 순간들을 적극적으로 드러내려는 경향이 있습니다.

SNS 속 비교와 불안, 심리학에서는 이를 ‘사회비교 이론’으로 설명합니다.

이 이론은 1954년 레온 페스팅거가 제시했습니다.

사람은 자신의 능력이나 생각을 평가할 때 객관적인 기준보다 다른 사람과의 비교를 먼저 한다는 겁니다.

즉, 우리는 절대적인 기준이 아니라 주변 사람들 사이에서 내가 어디쯤인지로, 자신을 판단한다는 거죠.

문제는 SNS입니다.

그 안엔 선별된 이미지와 화려한 순간들만 넘쳐나기 때문에, 이 비교가 쉽게 불안으로 이어질 수 있는 겁니다.

이러한 감정은 현재 많은 학생이 겪는 보편적인 고민입니다.

그렇다면 비교와 불안 속에서 우리는 어떻게 자신을 지켜야 할까요?

서울대 심리학과 곽금주 교수는 "자신이 부러워하는 모습에 다가가기 위해 뭐라도 한다면, 그것은 박탈감을 긍정적 동기로 사용하는 데 성공한 것"이라며 "쉽게 실천할 수 있는 작은 목표를 만들고, 그것을 실천하는 데 집중해 보아라"고 조언했습니다.

SNS는 우리와 다른 사람들을 연결해 줍니다.

하지만 우리는 너무 자주, 그 속에서 타인과 자신을 비교하곤 하죠.

SNS 속 모습은 그 사람의 전부가 아닙니다. 단지, 그들이 보여주고 싶은 한 장면일 뿐이죠.

여러분은 지금 이 순간에도 타인의 삶에 눈을 고정하고 있진 않으신가요?

이제는 남의 삶이 아닌 나 자신의 삶으로 시선을 돌려보는 건 어떨까요?

등록된 댓글이 없습니다.

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5