창간 70주년 특집

나는 학생기자다① - 대학주보 16기 박종호(경제학 1969)

# 창간 70주년을 맞이한 대학주보다. 1955년 5월 12일 첫 신문을 발행한 이후 수많은 학생기자들이 거쳐간 대학주보는 대학의 역사를 기록해 온 것은 물론 시대의 아픔도 함께한 산증인이었다. 우리신문은 60년대 이후 시대별로 대학주보를 지켜온 동문 기자의 목소리를 들어본다. 대학언론의 역할은 무엇이었는지, 그들의 고민과 기쁨은 무엇이었는지 독자들께서도 함께 하시길 바란다.

자유, 그 설레는 아픔

무릇, 누구나 제 살아온 시대가 고난과 격동의 아픔이었음을, 그리하여 그런 날들이 있었음에, 내일을 노래할 수 있음이라 회고할 것이다. 돌아보면 어제였지만, 달력을 들추면 60년의 세월 사이사이에 그 박제된 모습들이 선연히 박혀 아련히 그때를 입증하고 있다.

필자가 대학주보 학생기자였던 1970년 전후 시대는 산업화 초기 단계에 접어들며 이 땅에 군사 권위주의 정권의 서막이 열리고, 매판자본, 권력과 결탁한 부정부패와 이를 호도하기 위한 남북의 갈등과 화해 무드의 반복적 조작, 그리고 사회 곳곳에서 상명하복의 군사문화 심기가 극성을 부리고 있었다. 사람들은 ‘자유’를 자각하기 시작하였으나 감히 앞장서 나서지 못하는 살얼음판 위. 그 첨단에 대학이라는 사명감 넘치는 젊음이 자리하고 있었다.

자유와 민주를 외치며 권력과 충돌하는 대학은 당연히 개강과 휴강을 반복하였고 대학 근처마다 최루탄 냄새로 매캐하였다. 그러한 시절, 우리는 ‘학생기자’임을 자랑스럽게 가슴에 새기며 캠퍼스를 동분서주했다. 각자의 전공 강의실은 버린 채 ‘대학주보 학과’임을 강변하면서.

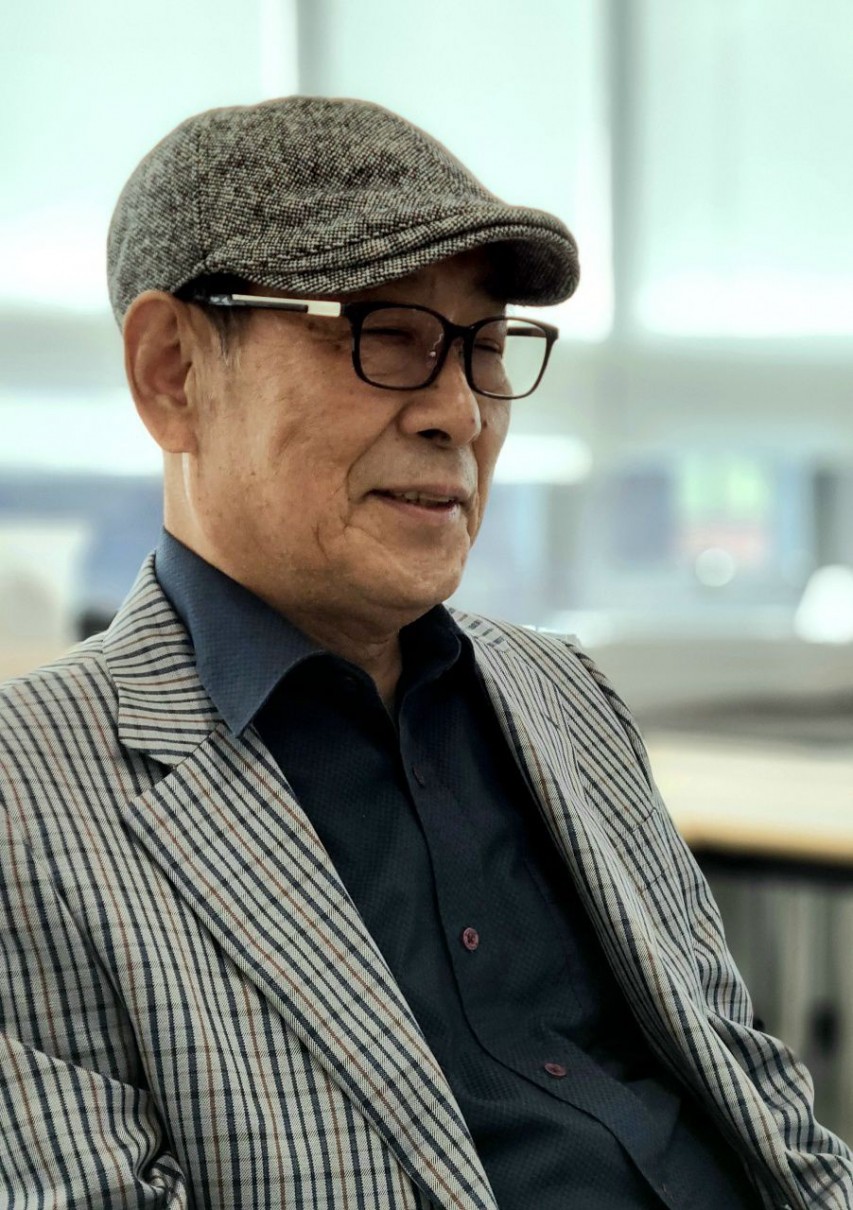

▲ 박종호 동문. 박 동문은 “그 시절 우리는 학생기자임을 자랑스럽게 가슴에 새기며 캠퍼스를 동분서주했다”고 회상했다. (사진=박 동문 제공)

대학주보로 가라

그곳에 가면 모든 것이 있다고 했다. 그랬다. 우리가 향유해야 할 모든 것, 어쩌면 우리가 고치고 만들어 내야 할 미완의 모든 것들이 우리를 기다리고 있었을지도 모른다. 주간 4개 면을 발간하던 당시 대학주보. 1면은 각종 학내 소식 등 스트레이트 기사로 채워졌으며 2면은 교수들의 글을 청탁하여 게재하였고 3면은 유치원부터 전문대까지 ‘경희학원’의 각급 자매교 소식을 실었다. 4면은 일반 학생들의 투고(주로 문학 작품)로 채워졌다.

학생기자가 발언할 지면은 없었다. 4개 면에는 채울 수 없었던 우리의 기사를 ‘편집일지’라는 잡기장을 만들어 쏟아부었다. 그리고 제5면이라 불렀다. 차츰 “우리는 언제까지 리포터, 원고 청탁자여야 하는가?”라는 의문은 계속 우리를 괴롭혔다. 저널리즘에 대한 갈구가 싹트기 시작한 것이다.

낙지? 落志? - 樂知!

회기시장 건너 골목 안. 우리끼리 ‘낙지집’이라 부르던 주막이 있었다. 각자가 ‘어물 낙지’ 또는 ‘떨어질 낙, 뜻 지’ 혹은 ‘즐거울 낙, 알지’라고 우겼다. 어느 날 대학주보 안병준 기자가 단호하게 이름을 정하고 대학주보 장영준 기자가 소나무 판때기에 일필휘지하여 ‘樂知집’이라 새기고 우리 손으로 출입문 위에 간판으로 내걸었다. 제2편집실의 위용이었다. ‘편집일지’가 필(筆)로 대학주보 5면을 만들었다면 ‘낙지집’은 설(舌.說)로 대학주보 6면을 만들었다.

설, 썰이 늘 그러하지 아니한가. 어쩌면 우리는 이곳에서, 편집실보다 더 진지한 격론을 펼쳤다. 그렇게 60년 지난 지금까지도 돈독하게 이어져 오는 인간적 신뢰를 다졌다. 어쩌면 학생기자로서 할 바를 다하지 못하는 자괴와 시대의 아픔을 삭이는 호곡장(好哭場)이었을지도 모른다. 그러나 늘 통탄만 하고 있을 수는 없지 않은가. 호곡장에서의 눈물을 씻고 학생기자 본류를 쫓아 편집실에서 본색을 찾아야 했다.

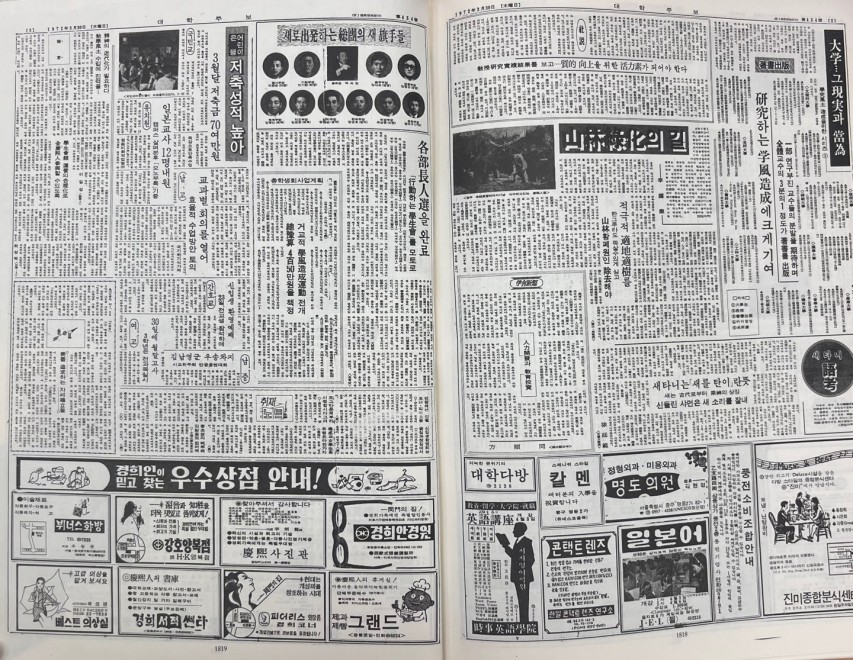

▲ 박 동문이 학생기자였던 70년대 초 신문 (사진=하시언 기자, 대학주보 축쇄판)

편집 자율권을 주세요

대학 언론의 자유 요구는 기성 사회 제도권 언론의 어용화에 대한 반작용일 수도 있었다. 당시 각 대학신문도 학교 당국, 또는 ‘보이지 않는 손’에 거스르지 않도록 편집 방향이 정해졌고 이에 반하는 학생기자의 의견은 당연히 무시되었다.

1970년 ‘대학신문 기자 협회’가 결성되었고 1971년 ‘전국대학 언론인 협회’로 확대 개편되었다. 대학주보는 이에 주도적으로 참여하는 한편, 학내에서는 학생기자 신문 편집의 자율적 결정과 학생기자 집필 칼럼은 물론 사회 비평 평론의 게재를 요구하였다. 학생기자의 자부심은 보편적 자유와 민주를 지켜야 할 대학의 첨병이면서 대학 언론의 자유를 쟁취해야 한다는 이중의 짐을 자임하고 있었다. 일련의 밀당은 한동안 진전되는 듯 보였다. 작지만 이룬 것도 있었었지만, 눈 녹으면 봄이 오듯이 변혁과 개혁은 계절처럼 저절로 바뀌지는 않는다.

끝남이 아니라 시작이었어

갈수록 정국이 혼란 속에서 소용돌이쳤다. 결국 캠퍼스에 군이 주둔하였고 필자도 체포됐다. 그리고 보름 후 곡절 없이 강제 입영 당했다. 역사는 어디서 끊든 거기서부터 또 시작이 아니던가. 모든 것이 이루어졌다 해도, 모든 것이 멸절되었어도 거기서부터 또 ‘시작’은 시작된다. ‘유신’이라는 엄혹한 삭풍이 몰려왔어도, 낙지(落志)의 통한으로 가슴을 쳤어도, 낙지(樂知)를 향한 탐색은 대학으로서, 학생기자로서 늘 시작의 트리거였다.

우리는 매년 故이규종 교수 기일에 그분이 잠든 곳을 찾아 인사드렸다. 10년간이었다. 고단할 때 따뜻함을 베풀어 주셨던 ‘낙지집아줌마’ 한인애 여사 벽제 납골당을 찾아 눈시울도 적셨다. 모두 한 줌의 재만 남기고 떠나셨지만, 여전히 우리 안에 자리 잡고 있음이다. 지금도 우리는 ‘학생기자’라는 설레는 이름을 가슴에 담고 회포의 술잔을 기울인다.

왜? 대학주보 -그곳에 갔더니 젊음, 자유, 우정의 모든 것이 있었으니까.

등록된 댓글이 없습니다.

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

개인정보수집 및 이용약관에 동의합니다.